|

――森見登美彦『太陽の塔』より |

||

|

さいごの名所、森見登美彦の『太陽の塔』の舞台は祇園会館でした。 主人公の「私」は京大生。ただし、休学中の五回生である。 なぜこんなタチの悪い人種になってしまったのかというと、それは恋人であった彼女、水尾さんにフラれて二年間の逃亡生活に入ってしまっていたからである。 水尾さんと出会う前までの「私」は、 大学に入ってから三回生までの生活を一言で表現すれば、「華がなかった」という言葉に尽きるであろう。あらゆる意味で華がなかったが、そもそも女性とは絶望的に縁がなかった。 私の周囲に集った男たちも女性を必要としない、あるいは女性に必要とされない男たちであって、我々は男だけの妄想と思索によってさらなる高みを目指して日々精進を重ねた。 り、していた。しかし、水尾さんと出会い、男ばかりのフォークダンスから抜け出した。 もっともそれもわずか1年ほどであった。 「私」は一方的に水尾さんから別れを告げられてしまう。 「私」はその別れの理由が理解できず、つきあっていた時からはじめていた、「水尾さん研究」をこれからも継続することを決意するのだった。 「私」が水尾さん研究において作成したレポートは十四、四百字詰め原稿用紙に換算して百四十枚(怖っ!)にわたるほどで、水尾さんの一週間のタイムテーブルをほとんど掌握してしまっていたりする。 そして「私」は今日も水尾さんを研究するために自転車(愛車・まなみ号)を走らせる。 私にとって彼女は断じて恋の対象などではなく、私の人生の中で固有の地位を占めた一つの謎と言うことができた。その謎に興味を持つことは、知的人間として当然である。したがって、この研究は昨今よく話題になる「ストーカー犯罪」とは根本的に異なるものであったということに、あらかじめ読者の注意を喚起しておきたい。 嘘つけ完璧ストーカーじゃねーか、というツッコミは読者ではなくとも持つようで、「私」の「水尾さん研究」は自称「水尾さんの恋人」・遠藤によって妨害されることになる。 遠藤は「私」の前に現れ、水尾さんにつきまとわないことを要求するのだが、「私」の「水尾さん研究」の情熱はそう簡単にはくじけない。 「私」と遠藤はゴキブリを送ったり送り返したりして交戦する。 そしてどうもこの遠藤も水尾さんの恋人なんかではなく、水尾さんのストーカーだったりするようなのである。 祇園会館はそんな男子たちがなんとなく青春っぽく見える場所である。 祇園会館は「流行遅れの映画を二本立てで上映している。休日はそこそこ客が入るが、平日などに来ると、ぱらぱらと一握りの豆をまいたぐらいの客しかいない。上映作品はA級ではないものの、かといってB級というのも可哀相な、じつうにどっちつかずの映画である」映画を上映している、なんともかわいい映画館。「私」はガランとした二階のロビーで「栗山四号映写機」を眺めて煙草をふかす。 そうして、私は地震鯰のように息をひそめ、見てもよい、見なくてもよいという瀬戸際を行ったり来たりしながら、映画の外側にうずくまる。映画の予感だけを味わうという知的で高尚な遊戯、誰にでも出来ることではない。 そこで偶然にも遠藤に出会う。 「なんだ、オマエか」 私は呆れて言った。 「うん」 遠藤は頷き、となりのベンチに腰を下ろした。 「まだ俺を尾行しているんじゃあるまいな」 「違う。もうあんたに嫌がらせをする気分にはならない」 「同志だとか言うんじゃないぞ」 「そんな気はない」 「じゃあ、なぜ、こんなところに来た?」 「別に。ここの雰囲気が好きなだけよ」 そして遠藤は携帯電話を取り出し、 「いざとなるとなあ」 彼はぽつんと言った。 「なんだよ」 「いざ身構えると、電話をかけるというのは難しいもんだね」 「彼女にか」 「うん」 「まだ、そんなところでぐずぐずしているのか」 私は怒って言った。遠藤は笑みを浮かべて「繊細なのだよ、僕は」と言った。 「バカヤロウめ」 「脳味噌から指先はどうしてこんなに遠いのかな。動けという信号がどうやっても伝わらない」 「中学生か、オマエは」 私は遠藤のクサい台詞に身震いしながら手を伸ばすと、携帯電話を奪い取った。そして彼女に電話をかけた。 「はい」 「あ、水尾さんですか」 「はい」 そうして、私は電話を遠藤の手に押し込んだ。 |

||

|

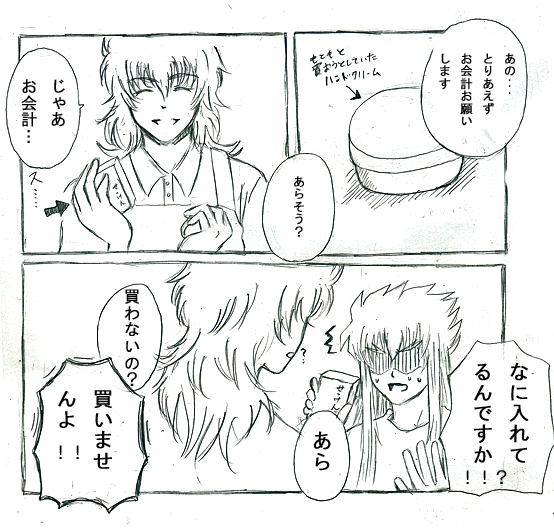

「私」は遠藤に対してなんだかわからないものを感じて、自分が毛嫌いしていた青春っぽいことをおこなってしまい、藍色の夕闇の空に「ああ、もう、なんじゃこりゃあ」と叫ぶ。……男子って難しいですね。 作中の彼らは映画館に来て映画を見ないことを「高尚な遊戯」としているようだけれども、せっかく来たので私たちは映画を見ようか、でも当日上映しているのは『ゼロの焦点』と『なくもんか』の二本立てというラインナップで、やっぱりビミョ―なラインナップだよね、と、祇園会館にむかうにはまだだいぶ時間があるので、哲学の道周辺でかき氷を食したり、おみやげ屋さんをひやかしたりなどしていました。 その時入ったおみやげ屋さんのひとつで、なぜか(売り子だからトーゼンかもだけど)異様にセールスしてくるおばさんが……円に「侍」と書かれたキャップをすすめてきたかと思うと、練香水&ハンドクリーム、とサンダーウェーブ的に勧めてきて、なんとなく何か買わなきゃ出づらい雰囲気をつくられつつあるのを全員感じはじめていました。 そのうちに、どうもおばさんが私たちに1番買わせたい商品はどうやらこの店で手作りしているY石鹸(¥1,050)らしいのでした。 しかし全員、買わんぞ! という思いがあるので、円は半笑い、キョーコもあたりさわりのないことをいってみたり。 かめのも、 |

||

|

絶対零度を発揮しているのか、それとも得意のあることないこといっているだけなのか(あとからきくと、やっぱりなにをいったのか記憶がなかった)で、対抗。 が、おばさんの手練手管は相当なもので、何かを買わなければ、無事に店から出られないような雰囲気に。 だけれど、敵の絶賛する石鹸を買うのは癪だし(高いし)、しかたなしにかめのがハンドクリーム(¥315)を買って、穏当に店から去ろうと試みました。 |

||

|

石鹸をさりげなく袋にいれようとしてくる……! それって、禁じ手じゃないんですか? 蘆山亢龍覇じゃ……? もちろんおとなしくくらうわけにはいかなかったので、かめの、半ギレに。(あとからきくと、やっぱりなにをいったのか以下略)。 拒絶・クリスタルウォールを展開する。 おばさん、そんなクリスタル・ウォールにも顔色ひとつ変えることなく今度は矛先を円に転換。 しかし、 |

||

|

そして「このままじゃ一生店から出られん……」と危機感を感じたキョーコが石鹸を買うハメになってしまいました。 やっぱり世の中空気を読んだ人が負けなのですね。 みなさんも哲学の道周辺のY石鹸の店には要注意ですよ;; 結局、おばさんとの戦いでめっきり消耗してしまったため、祇園会館で映画を見るのはやめました。 ああ、私たちがもし黄金聖闘士だったら、アテナエクスクラメーションであんなみやげ屋、粉みじんにしてくれるわ! と毒づいたりもしましたが、でも黄金聖闘士じゃなかったので、涙をのみました。 キョーコにはこれから毎朝その石鹸で洗顔して、美肌になってもらうのがせめてもの情けなのでしょう。 なにはともあれ、充実した文学散歩は終了。 円の快気祝いも兼ねて焼肉屋で乾杯・散開しました。 石鹸はともかく焼肉はヒジョーに美味でした。 ……文学的であったとかなかったとかどっちでもよくなるくらいに、ビッグでグレートでした☆★ |

||